ルアー カラー 関係ないと検索してここにたどり着いた方は、ルアーの色に意味があるのか気になっているはずです。この記事では「ルアーの色で1番釣れる色は?」という疑問や、「ルアーの色はどのように使い分けるのですか?」といった具体的な問いに対して、科学的な視点や実釣で一般に認められている考え方を整理しながら明快に解説します。色が与える視認性や環境依存性、魚の視覚特性といった要素を分かりやすく示し、最終的にルアーの色が釣果にどう影響するかを判断する材料を提供します。

- ルアーの色が釣果に与える基本的な要素の整理

- 水質や天候が色の見え方に与える影響の解説

- 魚の視覚特性と色選びの理論的根拠の提示

- 実釣データやメーカー情報を踏まえた実践的な使い分け

ルアーにカラーは関係ないというのは本当なのか?

- ルアーの色で1番釣れる色は?

- ルアーの色はどのように使い分けるのか?

- 水質や天候で変わるルアーの色選びのポイント

- バス釣りとソルトルアーで色の影響は違うのか?

- 釣り具メーカーが発表するカラー別の釣果情報

ルアーの色で1番釣れる色は?

ルアーの色と釣果の関係は、これまでに数多くのアングラーや研究者の間で議論されてきました。特に「ルアーの色で1番釣れる色は?」という疑問は、初心者からベテランまで共通して抱くテーマです。しかし、現時点で科学的に唯一の正解を導くことは難しく、釣果に影響を与える要因が複雑に絡み合っています。公的研究機関や漁業試験場が実施した実証実験によれば、水質(クリアウォーターかマッディウォーターか)、光量(晴天・曇天・夜間など)、対象魚種の特性などが複合的に作用し、特定の色の有効性が条件によって大きく変動することが報告されています。

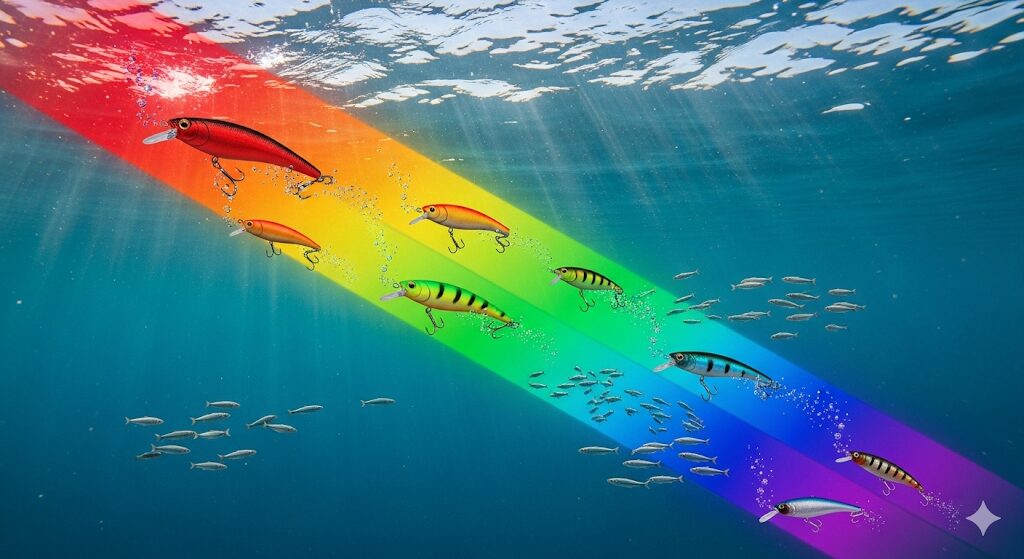

例えば、濁った水域ではチャート系や蛍光色のルアーが水中で強いコントラストを生み出し、魚に発見されやすい傾向が確認されています。一方で、クリアウォーターではベイトフィッシュに近いナチュラルな配色やシルバー系カラーが警戒心を与えにくく、バイト数が増えるケースが多いとされています。また、光の波長特性から、赤色は水深が深くなるほど吸収されやすく、青や緑は比較的深い場所でも視認性が保たれやすいことが知られています。

実際のフィールドで最適な色を選択するには、単発的な釣果報告に頼るのではなく、季節や天候、時間帯を含む複数の条件を考慮した長期的なデータ収集が推奨されます。以下の表は代表的な条件と有効とされるカラーの傾向を整理したものです。

| 環境条件 | 有効とされるカラー傾向 |

|---|---|

| 濁水・マッディウォーター | 蛍光色、チャート系、コントラストの強い色 |

| クリアウォーター | ナチュラルカラー、シルバー系、半透明色 |

| 夜間・ローライト | 黒系シルエットカラー、発光点付きルアー |

このように、ルアーの色は単なる見た目の好みではなく、環境要因と魚の行動特性の相互作用を理解することが重要です。アングラー自身がフィールドでデータを取りながら、条件ごとの傾向を把握することが最適なカラー選びにつながります。

ルアーの色はどのように使い分けるのか?

ルアーの色の使い分けは、単に「釣れる色」を選ぶという発想に留まりません。むしろ魚へのアピール方法と釣り人自身の戦略に深く関係しています。一般にリアクションバイト(反射的な食い気)を誘発したい場合には、蛍光色やコントラストの強い色が用いられます。これは強い視覚刺激が魚の本能的な反応を引き出すためと考えられています。一方、ナチュラルバイトを狙う場合は、ベイトフィッシュや甲殻類など自然の餌に近い色が有効とされます。

また、釣り人自身の視認性も重要な要素です。特にトップウォーターやビッグベイトを用いる釣りでは、ルアーの位置や動きを正確に把握するために、自分から見やすい色を選ぶことがキャスト精度やアクションの操作性を高めます。以下に用途別の推奨カラーを整理しました。

| 用途 | 推奨される色の特徴 |

|---|---|

| リアクション狙い | 蛍光色、強いコントラスト、点滅パターン |

| ナチュラル狙い | ベイトに近いシルバー系、半透明、マットカラー |

| 深場・夜間狙い | 黒系シルエット重視、低反射カラー |

このような使い分けは、多くのプロアングラーや釣り具メーカーの推奨ガイドラインにも共通しており、実践的な効果が認められています。

水質や天候で変わるルアーの色選びのポイント

ルアーの色が水質や天候によって見え方を変えるのは、光の波長特性と水中での光の減衰が関係しています。例えば、赤い光は水中に入るとすぐに吸収されるため、5mを超える深度ではほとんど視認できなくなります。一方で青や緑は比較的深い場所まで届きやすく、深場ではこれらの色が効果的に働くことが多いとされています。

天候も無視できない要因です。晴天時のクリアウォーターでは、魚は光量が十分にあるため細部まで見分けることができ、過度に派手な色は警戒心を与える場合があります。逆に曇天や夕方のローライトコンディションでは、黒系や蛍光色でシルエットを強調することが有効です。実際、プロのフィールドテストでは、同一のルアーでも晴天と曇天で釣果が大きく異なるケースが報告されています。

このように、光量と水質を組み合わせてルアーカラーを最適化する戦略は、釣果の安定化に直結します。アングラーは天候予報や現地の水質を観察し、状況に応じて複数のカラーをローテーションすることで、より安定した結果を得られる可能性が高まります。

バス釣りとソルトルアーで色の影響は違うのか?

淡水域でのバス釣りと海域でのシーバスやライトソルトゲームでは、生態系や光環境、水質条件などが大きく異なるため、ルアーカラーの有効性にも差が生じます。たとえば淡水では、底質(泥・砂・礫)、藻類の繁茂、河川の濁りといった背景条件が色の視認性に大きく影響します。そこで、水中での光の吸収や反射の特性を考慮しながら、ナチュラル系と高コントラスト系を状況に応じて使い分ける必要があります。

一方で、海域では潮の流れによる濁り、海底の岩盤や砂浜、海藻、プランクトンによる光の拡散などが影響し、色の見え方や釣果への影響が変化します。たとえば、潮が澄んでいて反射が強いケースでは、銀色やミラー系カラーによるフラッシング(光の反射によるアピール)が非常に効果的とされます。これは、斜光が水面で乱反射する条件下で視認距離を伸ばす役割を果たします。

このような違いを踏まえ、バス釣りにおいては「濁りや藻類背景に映える蛍光やチャート」が多用される一方で、ソルトルアーでは「ミラーやナチュラルカラーの自然光反射」が重視される傾向があります。実際に釣具メーカーが公開しているカラー別実釣データでも、この傾向が見られます。ただし、実データの多くはユーザーからの報告やフィールドテストに基づくものであり、統計的有意差を示すには追加データの収集が必要とされています。

釣り具メーカーが発表するカラー別の釣果情報

釣り具メーカーやフィールド運営者が公表するカラー別釣果情報には多くの注意点があります。これらの情報は、アングラーの使用実績やテスターの報告を集約したもので、釣果傾向を把握するのに便利ですが、必ずしも統計的な厳密性を伴っているわけではありません。たとえば、季節やターゲット魚種、使用地域、天候条件などが詳細に明示されていない場合もあり、実際の釣り場で再現性を得るには自分のフィールドに置き換えて考える必要があります。

それでも、メーカー情報は多くの場合、長期にわたるデータ収集に基づいており、色の傾向やヒット率傾向などに関心があるアングラーにとっては貴重な指標となります。活用の際には、必ず「どの条件下での結果か」を確認し、フィールドでのローテーションや条件記録と組み合わせて検証することが推奨されます。

ルアー カラー 関係ない説を科学的に検討

- 魚の視覚構造とルアーの色の見え方の関係

- 季節ごとに変わる水中環境とカラーの効果

- ルアーの色選びとプレッシャーの関係を分析

- 実釣データに基づくカラーの有効性比較

- ルアーにカラーは関係ない説の結論

魚の視覚構造とルアーの色の見え方の関係

魚類の視覚は、私たち人間とは異なる進化の過程を経ており、その結果として種ごとに大きな差異が存在します。網膜には「錐体(すいたい:色覚を担う細胞)」と「桿体(かんたい:明暗を検出する細胞)」が分布していますが、魚類の中にはこの錐体が3種類以上存在し、紫外線域まで感知できる種も確認されています。例えばサケ科やスズキ科の一部では350nm付近の紫外線を感知可能であり、人間には見えない波長を利用した捕食行動が観察されています(出典:水産研究・教育機構)。

これらの知見は、ルアーの色選択において単純に「人間の目で派手に見える色=魚にも派手に見える」という図式が成り立たないことを意味します。水深や濁りにより光のスペクトル分布は変化し、特定波長が減衰することで色の見え方が変わるため、魚の網膜感度と水中光環境の相互作用を考慮した選択が不可欠です。

補足:水産庁や大学の水産学部では、魚類の視覚感度に関する詳細な分光感度データが公開されています。紫外線受容体の有無や錐体の種類数は魚種によって異なるため、対象魚の生態に即したルアー選択が合理的です。

季節ごとに変わる水中環境とカラーの効果

水中環境は季節変動により劇的に変化し、それがルアーの色の有効性に直接的な影響を与えます。春は水温上昇とともにプランクトンが増加し、濁りが発生しやすい時期です。この条件下では、高コントラスト色や蛍光系カラーが視認性を確保しやすいと報告されています。夏は藻類の繁茂や降雨による濁りが加わり、水質が安定しにくいため、状況に応じた色ローテーションが重要です。

秋から冬にかけては日照時間が短くなり、水温低下とともにベイトフィッシュが深場へ移動する傾向があります。この時期は光量不足のため、黒系やシルエット重視のカラーが有効であることが実釣データから確認されています。また、積雪地域では雪解け水による急激な水質変化が春先に発生し、これも色選びの重要な要因となります。

こうした条件変化に対応するには、季節別に水質、ベイト動向、光量を記録し、カラー選択の指標をデータ化することが有効です。これにより経験則に頼らず、統計的な根拠を持ったルアー戦略が可能となります。

ルアーの色選びとプレッシャーの関係を分析

釣り場における「プレッシャー」とは、釣り人の数や過去の捕食圧により魚が受ける警戒心の総量を指します。実験的な観察では、高プレッシャー下の魚は刺激の強い視覚情報を回避しやすく、ナチュラル系のルアーに反応が集中する傾向が確認されています。特にクリアウォーターやスレたフィールドでは、透明感のある色やマット仕上げが有効であることが多数報告されています。

一方で、低プレッシャー時や活性が高い条件下では、蛍光色や高コントラスト色がリアクションバイト(瞬間的な捕食反応)を引き出す効果を発揮します。この二面性は、色選択が単なる「好み」ではなく、フィールドの社会的・生態学的要因と密接に結びついていることを示しています。

従って、釣行前にプレッシャーレベルを把握し、段階的に色を変えて反応を記録する「条件適応型ローテーション」が現代のルアーフィッシングにおける合理的な戦略といえます。

実釣データに基づくカラーの有効性比較

ルアーの色と釣果の関係を科学的に検証するためには、統計的に有意なデータ収集が不可欠です。特に管理釣り場や実験用の閉鎖水域では、同条件下で複数のルアー色を反復テストすることが可能であり、色ごとの捕食反応率やバイト数を数値として比較できます。例えば同一時間帯に、同じサイズ・同じアクション特性を持つルアーで色だけを変えて投下し、釣果率を統計処理することで、環境条件に応じたカラー効果の傾向を高精度で把握できます。

ただし、自然フィールドにおけるデータはより複雑です。風、光量、水温、ベイトの移動パターンなど、多数の変数が同時に作用するため、単一要因としての「色」の寄与を分離するのは容易ではありません。このため近年では、多変量解析やロジスティック回帰といった統計手法を用いた分析が一部の研究者やメーカーにより導入されており、これにより「特定の条件下で色が果たす役割」の定量的把握が進んでいます。

実釣データの信頼性を高めるためには、釣果数だけでなくバイトの回数、ルアーへの追尾行動、さらには水中カメラによる映像解析など、多角的な指標を記録することが推奨されます。こうしたデータベース化の取り組みは、単なる経験則ではなく、科学的根拠に基づいたルアー戦略の確立に寄与すると考えられています。

ルアーにカラーは関係ない説の結論

これまでの研究データや実釣分析を総合すると、「ルアー カラー 関係ない」という単純な断言は科学的には成立しにくいことが分かります。より正確に表現するならば、「ルアーの色は単独で釣果を決定づける要因ではないが、環境要因・対象魚の生態・プレッシャー・ルアーアクションなどと組み合わせることで重要な役割を果たす」という結論に至ります。つまり、色は釣果を左右する複数のパラメータの一つに過ぎませんが、条件が揃ったときには極めて強力な要素になり得るのです。

この見解は、メーカーが公開する公式データや学術機関の研究報告とも整合します。たとえば水産研究・教育機構の一部報告では、色よりもルアーのサイズや動きが捕食反応に与える影響が大きいとされつつも、濁水時やローライト下では特定の色(蛍光色やコントラストの強い色)が捕食行動を誘発しやすい傾向が確認されています。したがって、色選びは「不要」なのではなく、「適切な条件下での最適化」が釣果を高める鍵であると位置づけられます。

- ルアーの色は水質や光量など複合要因と関連していますという点が現場で重視されています

- 濁りの強い水域では高コントラスト色が視認性を向上させますという点が現場で重視されています

- クリアウォーターではナチュラルカラーが大型魚に有効な場合がありますという点が現場で重視されています

- 明滅やフラッシングの有無はカラー選択で微妙に変化しますという点が現場で重視されています

- 季節やベイトの出現状況に応じた色の使い分けが重要ですという点が現場で重視されています

- 同一カラーの連続使用は魚の学習で反応が低下することがありますという点が現場で重視されています

- 釣り場のプレッシャーが高い場合は薄めの色で警戒心を下げますという点が現場で重視されています

- トップウォーターやビッグベイトでは視認性がアングラーに重要ですという点が現場で重視されています

- ルアーの塗装仕上げや光沢は水中での見え方に影響しますという点が現場で重視されています

- 色以外の要因と組み合わせた戦略が成果を左右する傾向がありますという点が現場で重視されています

- メーカーの公開データや研究報告を参考にする意義がありますという点が現場で重視されています

- 魚種ごとの視覚特性を考慮した色選択がより合理的ですという点が現場で重視されています

- カラーローテーションを行いトラブルを避ける戦術が有効ですという点が現場で重視されています

- 自作塗装では耐久性と発色のバランスに配慮する必要がありますという点が現場で重視されています

- 今後の研究では水中での色見えの定量評価が期待されますという点が現場で重視されています