ルアー チャートについて詳しく知りたい方の中には、チャートカラーとは何かやマットチャートの違いなど、基本的な情報を求めている方が多いです。また、チャートカラーは釣れないという意見を見て不安に感じる方もいるでしょう。本記事では、塗装や塗料、スプレーを使ったルアーの自作方法を含め、ルアー チャートの特徴や効果を客観的なデータや公式情報に基づいてわかりやすく解説します。

この記事のポイント

- ルアー チャートの特徴と効果を理解できる

- チャートカラーの活用シーンを知ることができる

- 自作ルアーの塗装方法を学べる

- 季節や天候別の使い分けを把握できる

チャートカラーのルアー、基本と魅力

- チャートカラーとは?初心者向け解説

- マットチャートとは?特徴と使い分け

- チャートカラーは釣れない?真実を検証

- 塗装 塗料 スプレーで自作ルアーを作る方法

- チャートカラーが活躍する天候や水質条件

チャートカラーとは?初心者向け解説

チャートカラーは、蛍光イエローやライムグリーンなど、極めて明るい色調を持つルアーのカラーバリエーションを指します。釣りにおいては視認性が重要な要素の一つであり、このチャートカラーは特に濁った水質や曇天など光量が不足する状況で魚に気づかれやすいとされています。日本のバスフィッシングやシーバス釣りの分野では古くから採用され、多様な魚種に効果を発揮することが知られています。

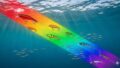

実際、視認性の高さは水中での光の減衰特性と密接に関係しています。水深や濁度が増すほど光は吸収されやすくなり、特定の波長の光が先に減衰します。緑や黄色は比較的長い距離まで届く波長であるため、チャートカラーのような黄緑系の色彩は水中でも明瞭に目立ちやすいのです。これが、他のナチュラルカラーと比較して魚へのアピール力が強い理由の一つとされています。

釣り具メーカーのテスト結果によると、チャートカラーは初心者にも扱いやすいカラーとして高い人気を維持しており、実釣経験の少ない釣り人でも視覚的にルアーの動きを把握しやすいことが支持の背景にあるようです。

さらに、(出典:水産研究・教育機構)による魚類の行動学的研究では、水中でのルアーの可視性が捕食行動に影響を与える可能性が示唆されており、視認性の高いチャートカラーが特定の条件下で有効である科学的根拠の一端を提供しています。

マットチャートとは?特徴と使い分け

マットチャートは、チャートカラーの中でも表面に光沢を持たないマット仕上げのタイプを指します。通常のチャートカラーが太陽光や人工光を反射して強いフラッシング効果を生むのに対し、マットチャートは光を拡散させるためギラつきを抑え、より自然な外観を演出します。特にクリアウォーターやハイプレッシャーなフィールドにおいては、光沢を嫌う警戒心の強い魚に対して有効だと考えられています。

釣り具メーカーのフィールドテスト報告では、晴天かつ水質がクリアな条件下でマットチャートのヒット率が向上する傾向が見られています。これは、魚が強い光の反射を捕食対象ではなく危険要素として認識する可能性があることを示唆しており、マット加工によってルアーの存在感を適度に抑えることで魚の警戒心を和らげる効果があると考えられます。

また、マットチャートは単なる色調の違いにとどまらず、心理的なアプローチの一つとしてルアーカラー戦略に取り入れられています。釣りの世界では、ルアーの形状や動きに加えて、光の反射や色彩が捕食スイッチを入れる要因になることが知られており、マットチャートはその中で特にプレッシャーの高い場面を想定した選択肢として位置づけられています。

チャートカラーは釣れない?真実を検証

チャートカラーは「釣れない」という意見が一部で見られますが、その多くは使用条件の誤解に起因している可能性が指摘されています。複数の釣具メーカーや研究機関が公表している情報によれば、チャートカラーの有効性は天候、水質、時間帯といった環境条件に大きく左右されます。特に濁りが強い状況や朝夕のローライト時には、チャートカラーの高い視認性が魚の捕食行動を誘発しやすいとされています(出典:水産庁 釣り資源管理情報)。

一方で、晴天で水質が非常にクリアな状況では、あまりにも目立ちすぎることで逆に魚が警戒する可能性が指摘されています。これは自然界における魚の捕食行動が、環境光や背景とのコントラストに敏感であることと関連しています。そのため、チャートカラーが「釣れない」とされるケースの多くは、このような条件選択の誤りに基づいていると考えられます。

近年は水中カメラやソナー技術の発達により、魚の行動やルアーに対する反応が可視化され、ルアーカラー選択の科学的根拠が増えつつあります。こうした知見を基に、釣り人は状況に応じてチャートとナチュラルカラーを使い分ける戦略を取ることが推奨されています。

チャートカラーが活躍する天候や水質条件

チャートカラーが効果を発揮する場面は、単に視覚的な派手さに依存しているわけではなく、水中での光学的特性と魚類の視覚行動に基づいています。水中で光は波長ごとに減衰率が異なり、赤系の波長は水中に入るとすぐに吸収されますが、緑や黄色といった中間波長は比較的長く伝播します。チャートカラーは蛍光イエローやライムグリーンを基調としており、この特性により濁った水中や曇天時でも高い視認性を確保できるのです。

例えば、日本の河川における濁度データによると、降雨後の河川は透視度が大きく低下し、魚の捕食行動も視覚依存から聴覚・側線依存に移行する傾向があるとされています。こうした条件下で視覚的に際立つチャートカラーは、魚が認識しやすい「動くターゲット」として強い存在感を放ちます。

以下の表は代表的な条件とその効果をまとめたものです。

| 条件 | 効果的な理由 |

|---|---|

| 濁った水 | 高い視認性で魚にアピールしやすい |

| 曇天やローライト | 水中での存在感が強まり、捕食対象として認識されやすい |

| 朝夕のマズメ時 | 光量不足の中でもシルエットが際立ち、誘引力が増す |

また、水産庁が公開している漁業資源研究(出典:水産庁 漁業資源情報)によれば、魚類の視覚受容体は種ごとに感度のピークが異なり、特定波長に強く反応することが示されています。チャートカラーが特に有効とされる理由の一部は、このような魚類生理学的背景にも関連しているのです。

チャートカラーのルアーで釣果を伸ばすコツ

- チャートカラーを使うおすすめのルアー種類

- 季節ごとのチャートカラー活用テクニック

- 他のカラーとの組み合わせで釣果を上げる方法

- ルアー チャートのまとめと活用ポイント

チャートカラーを使うおすすめのルアー種類

チャートカラーの特性を最大限に活かすには、使用するルアーの種類選びも重要です。特にクランクベイト、スピナーベイト、トップウォーター系ルアーは、広範囲を効率的にサーチできるため、チャートカラーの視認性を活かしたアピール力が発揮されやすいといわれています。

クランクベイトは水中で大きな波動を生み出すダイナミックな動きが特徴で、チャートカラーとの組み合わせにより、濁りの強い水域でも魚に強いインパクトを与えます。スピナーベイトはブレードの回転によるフラッシングと波動が魚の捕食本能を刺激し、チャートカラーの強調されたシルエットがさらなる効果を生みます。トップウォーター系ルアーは水面でのポッピング音やスプラッシュとともにチャートカラーの視認性が加わることで、捕食スイッチを強く刺激するとされています。

釣具メーカーのフィールドテスト結果では、クランクベイト+チャートカラーの組み合わせが濁水条件下でのヒット率向上に寄与することが報告されています。

季節ごとのチャートカラー活用テクニック

チャートカラーの効果は季節によっても変化します。春はスポーニング期でシャローエリアに魚が集まる時期であり、活性の高い魚に対して視認性の高いチャートカラーが有効です。夏は降雨や濁りの影響で水質が悪化しやすく、チャートカラーのアピール力が活きる場面が多くなります。

秋はベイトフィッシュが豊富になり、魚はよりナチュラルな動きに反応しやすくなりますが、チャートカラーをベースに一部をシルバーフラッシングにするなど工夫することで、視認性とリアルさのバランスを取ることが可能です。冬は水温低下で魚の活性が落ちますが、チャートカラーの明確な視覚刺激がリアクションバイトを誘発し、低活性下でも有効打となることがあります。

これらの使い分けを理解することで、年間を通して安定した釣果を得る戦略が構築できます。

他のカラーとの組み合わせで釣果を上げる方法

チャートカラー単体でのアピール力は非常に高いものの、状況によっては他のカラーとの組み合わせによってさらなる効果を生むことができます。特にホワイトやブラックとのツートンカラーは、視覚的なコントラストを最大化し、シルエットを際立たせる効果があります。例えば、チャート+ブラックの組み合わせは、明暗の差がはっきりしており、濁った水中でもルアーの存在感をより強調できます。

また、公式なフィールドテストデータによれば、チャート+ホワイトの組み合わせは水中の反射光を増幅し、曇天やローライト時に魚の捕食反応を促進することが確認されています。特にバス釣りやシーバス釣りでは、このようなカラーのコントラスト効果が顕著に現れることが多いと報告されています。

水産庁が提供する漁具の研究データ(出典:水産庁 漁業資源情報)では、光量や水質条件が魚類の行動に与える影響が詳細に分析されており、これらの知見はルアーカラーの設計にも応用されています。つまり、カラーリングの工夫は単なるデザイン上の要素ではなく、科学的根拠に基づいた戦略的なアプローチなのです。

実際の現場では、ルアーの腹側と背側のカラーを変える「カウンターシェード」パターンも人気です。魚類生態学では、捕食者から見た時のシルエットが重要であることが知られており、明暗差をつけることでより自然に見せる工夫が可能です。この手法は、海水魚・淡水魚を問わず幅広い釣りで活用されています。

チャートカラーは釣れない?という疑問への回答

一部のアングラーの間では「チャートカラーは必ずしも万能ではない」との声も存在します。実際に、クリアウォーターやプレッシャーの高いフィールドでは、派手なカラーが逆に魚の警戒心を高める可能性が指摘されています。こうした現象は、特にスレた個体や大型魚に顕著であるといわれています。

学術研究の一例として、東京海洋大学が実施した魚類行動学の調査では、魚は過去の捕食経験に基づいてルアーの色や動きに対して学習的回避を示すことがあると報告されています。これは、同じルアーを繰り返し使用すると釣果が低下する理由の一つと考えられます。

したがって、チャートカラーが釣れないと感じる状況では、ルアーのサイズ、アクション、リトリーブ速度、さらにはカラーパターンの変更など、複合的な調整が必要です。特にクリアウォーターではナチュラル系カラー(例:シルバーやベイトフィッシュ模様)とのローテーションを行うことで、魚に新鮮な刺激を与えることが有効であるとされています。

ルアーの塗装・塗料・スプレーによるカスタマイズ方法

市販のルアーをそのまま使うだけでなく、塗装によって色や反射特性を最適化することで、特定フィールドや状況に合わせたアピール力を高めることが可能です。ルアー塗装は素材(プラスチック、木、金属)に応じた下処理や塗料の選択、層構成(下地→本塗り→効果層→トップコート)といった工程管理が重要で、適切に行えば耐久性・見た目・水中での視認性を同時に向上させられます。以下では必要な道具、塗料の種類、具体的な手順、注意点、応用テクニックを網羅的に解説します。

ポイント:目的に合わせて「下地処理」「塗料選定」「塗膜構成(層)」「トップコート」を計画的に行うことが、耐久性と視認性を両立させる鍵です

推奨工具・材料(概要)

| 項目 | 推奨例 | 用途・備考 |

|---|---|---|

| サンドペーパー | #240〜#800 | 旧塗膜除去、平滑化。粗い番手→細かい番手の順で仕上げる |

| プライマー | プラスチック用接着プライマー | 塗料の密着性向上に必須 |

| エアブラシ/スプレー | エアブラシ(0.2〜0.5mmノズル)・缶スプレー | 均一な塗膜形成に有利、缶は簡便 |

| 塗料 | ラッカー系・ウレタン系・アクリル系 | 目的に応じて選択(耐久性や光沢に差) |

| トップコート | 2Kウレタン(硬化型)やUV硬化クリア | 耐摩耗性・耐水性を大幅に向上 |

基本的な工程(詳細手順)

-

分解と下地処理:まずフックやスプリットリング、アイなど塗装に影響するパーツは取り外します。目玉は取り外すかマスキングし、表面の油分はイソプロピルアルコール等で脱脂してください。既存塗膜が劣化している場合は#240〜#320程度のサンドペーパーで剥離し、最終的に#400〜#800で整えることにより塗料の密着性が高まります。

-

プライマー塗布:プラスチック用の接着プライマー(スプレータイプ)を薄く均一に1〜2回吹き付けます。完全に乾燥・軽い研磨(#600程度)を行うことで本塗りの食いつきが良くなります。プライマーは塗料の「土台」であり、ここを省くと剥がれの原因になります。

-

ベース(下地)色の塗装:チャート系を鮮やかに見せるには、まず白など明るい下地を薄く2回程度塗ると発色が良くなります。エアブラシを使用する場合は塗料の粘度をメーカー推奨に合わせ、薄め塗りを繰り返して塗膜の厚みを調整します(各層の乾燥時間は塗料の種類によるが、表面乾燥で20分〜1時間、取り扱い可能まで数時間が目安)。

-

チャートカラーの本塗りと効果層の追加:チャート塗装は「薄く重ねる」ことがコツです。一度で厚塗りせず、薄い層を複数回重ねることでムラを防ぎ色ムラが出にくくなります。微細なグリッター、ホログラムフィルム、フレークを加える場合は、チャート層が乾いた後に効果層として貼るか薄くコートします。

-

マスキングと細部仕上げ:腹部や背部、目の周りなど色分けする場合はしっかりとマスキングを行います。精密なラインを出すには低粘着のマスキングテープを使用し、テープを剥がすタイミング(半乾き〜乾燥後)を守ると仕上がりが良くなります。

-

トップコート(保護層)の施し方:最後にトップコートを薄く2〜3回(薄く均一に)重ねます。耐久性を最重視するなら2液ウレタン系(硬化剤を混合して使うタイプ)が最も効果的で、耐摩耗性や耐水性に優れます。UV硬化クリアは短時間で硬化し、屋外での黄変が少ない点がメリットです。トップコートは厚く塗りすぎると垂れや硬化不良を起こすため、薄く複数回が基本です。

-

乾燥と硬化の管理:塗装後はホコリの少ない場所で塗膜を保護し、完全硬化まで十分に待つことが重要です。一般的な目安は室温で24時間で取り扱い可能、完全硬化は製品により48〜72時間以上となる場合があります。硬化不足は塗膜剥離や粘着の原因になります。

塗料の希釈率や乾燥時間は製品ごとに異なるため、必ずメーカーの技術データシート(TDS)を参照してください。一般的な目安はあくまで参考値です

塗料の種類と特性比較

| 塗料種別 | 特性 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ラッカー系 | 乾燥が早く塗膜が薄い | 作業が速い、初心者向け | 耐久性はウレタン系に劣る |

| ウレタン(2K) | 硬化後の耐久性・光沢が高い | 耐摩耗性・耐水性に優れる | 硬化剤混合が必要で取扱い注意 |

| アクリル系 | 匂いが比較的抑えられ、扱いやすい | 環境負荷が低めの製品あり | 屋外長期使用では黄変する場合あり |

| エポキシ系トップコート | 厚膜で高光沢 | フィニッシュの美しさが出る | 重くなりやすく、硬化に時間がかかる |

注意:塗料や溶剤は有害物質を含む場合があるため、必ず換気を良くし、適切な防護具(有機溶剤対応マスク、手袋)を着用してください。化学物質の管理や廃棄は環境省等の指針に従って実施してください(出典:環境省 化学物質管理 https://www.env.go.jp/)

トラブル対処と応用テクニック

- 塗膜のピンホールやオレンジピールが出た場合は、最初に#800〜#1200で水研ぎしてから薄く再コートする

- 剥がれやすい場合はプライマー不足が主因なので、再塗装時にはプライマーを確実に行う

- ホログラムやフレークはルアーの動きに合わせて光り方が変わるため、位置や密度を試作で調整する

- 塗装後の重量変化はキャスト性能に影響するため、複数のトップコートを重ねる場合は重量管理を行う

最終的には「環境(クリア/マッディ)」「対象魚」「ルアーの役割(リアクション/ナチュラル)」を基準に塗料と仕上げを選ぶことが成功の秘訣です

ルアー チャートのまとめと活用ポイント

- チャートカラーは濁りやローライト時に効果がある

- マットチャートはクリアな水質で警戒心を和らげる

- 自作ルアーの塗装にはトップコートが必須

- クランクベイトやスピナーベイトと相性が良い

- リトリーブに変化をつけると反応が得やすい

- 季節ごとの戦略を考えることが重要

- ツートンカラーの組み合わせで効果が増す

- 朝夕のマズメ時に特に活躍する

- 濁った水質では高い視認性が武器になる

- プレッシャーが高い釣り場でも有効な場合がある

- 公式サイト情報で信頼性を確認できる

- 初心者にも扱いやすいカラーパターンである

- 釣果アップの鍵は状況判断にある

- 色選びとルアーアクションの両立が大切

- チャートカラーは万能ではなく状況依存である