ミドストにおけるジグヘッドの重さは、釣果に大きく影響する重要なポイントです。特にパワーミドストで使うジグヘッドの適正な重さや、サカマタシャッド5インチに最適なジグヘッドの重さを知りたい方は多いでしょう。また、ミドストで使われるワームのサイズや薄刺しといったセッティングの工夫、さらにおすすめワームについても関心が高いテーマです。そもそもミドストがなぜ釣れるのかを理解することも、戦略的に釣果を上げるうえで欠かせません。本記事ではこれらの疑問に丁寧に答えながら、ジグヘッド重さの選び方をわかりやすく解説します。

この記事のポイント

- ミドストにおけるジグヘッド重さの基本を理解できる

- シーン別に適したジグヘッドとワームの組み合わせを知れる

- おすすめのロッドやリール、ライン選びが学べる

- 季節ごとのミドスト戦略と実践的な使い分けを理解できる

ミドスト、ジグヘッドの重さの基本と特徴

- パワーミドストのジグヘッドの重さは?

- サカマタシャッド5インチに使うジグヘッドの重さは?

- ミドストで使われるワームのサイズは?

- ミドストにおけるワーム薄刺しの効果

- ミドストはなぜ釣れるのか?

パワーミドストのジグヘッドの重さは?

ミドストの中でも「パワーミドスト」と呼ばれるスタイルは、通常のミドストよりも一段強い波動と存在感を重視し、大型ワームや厚みのあるシルエットを用いて広範囲からバスを引き寄せる戦略です。従来の繊細さを追求するミドストとは異なり、ビッグレイクや風が吹き荒れる状況、さらには水深のあるエリアで強く効果を発揮します。その中心となるセッティングの一つがジグヘッドの重さであり、この選択によって飛距離、レンジコントロール、アクションの質感が大きく変化します。

一般的にパワーミドストでは1/8oz(約3.5g)から1/4oz(約7g)の範囲が基準とされています。これは軽量ジグヘッドを主体とする通常のミドスト(おおむね1.8〜3.5g程度)に比べ、やや重めの設定です。重さを増す理由は大きく二つあります。第一に遠投性能の向上です。大型ワームは空気抵抗が大きく、軽量ジグヘッドでは飛距離が不足しやすいため、ある程度の自重を持たせることで安定したキャストが可能になります。第二にレンジキープ力です。特に水深5m以上のディープレンジや、風や流れの影響を受けやすい場面では、軽量ヘッドでは狙ったレンジを維持しにくく、バスにアプローチする前にラインスラックが大きく出てしまうケースが多発します。そのため、重めのジグヘッドを使用することで安定したレンジコントロールが可能になるのです。

ただし、ジグヘッドの重量を増やすことにはメリットとデメリットの両面があります。メリットは前述の通り飛距離とレンジキープ力ですが、デメリットとしてナチュラルさの低下が挙げられます。重くなるほどワームの揺らぎが直線的になり、細かいロッドワークに対してもアクションが硬くなる傾向があります。ミドストの真髄は「中層を漂う小魚を忠実に模倣する微波動」にあるため、このバランスを欠くとただのスイミングになりかねません。実際、国内の複数のトーナメントにおいても「3.5g以下のヘッドでは喰わせ能力が高いが、風や流れに対応しにくい」「5g以上ではレンジコントロールが容易だが、食わせの間を失いやすい」といった指摘がアングラー間で共有されています。

では具体的にどのような状況でどの重さを選ぶのが適切なのでしょうか。

・3.5g前後: 比較的浅いレンジ(〜3m)や風が弱い状況に最適。スローでナチュラルな演出が可能。

・5g前後: 水深3〜6m、または一定の風が吹いている状況に対応しやすい。飛距離とレンジキープのバランスが良い。

・7g以上: ディープレンジ(6m以上)や強風下、大規模湖沼での広範囲サーチに有効。ただしアクションは直線的になりやすいため、ロッドワークで補う技術が求められる。

さらに重さ選びに影響を与える要素としてラインの太さとワームの素材も無視できません。太いフロロカーボンライン(6〜8lb)は水抵抗が大きく、軽量ジグヘッドでは浮き上がりやすいため、必然的に重めのヘッドを組み合わせる必要があります。一方、PEライン+フロロリーダーのセッティングであればラインスラックを最小化できるため、同じレンジを軽量ヘッドで演出することも可能です。また、ワームの素材が高浮力のソルトインタイプか、低比重で柔らかいタイプかによっても、最適なジグヘッド重量は変わってきます。例えばソルト入りの高比重ワームでは沈下速度が速いため、軽めのジグヘッドでもレンジキープが容易になります。

ジグヘッドの重さは単なる数値選択ではなく、フィールド環境(水深・風・流れ)、使用ライン、ワーム素材との組み合わせで最適解が決まります。パワーミドストにおいては3.5〜7gを基準に、状況に応じて調整することが重要です。重さを上げることで飛距離やレンジキープ力が向上しますが、ナチュラルさが損なわれる可能性があるため、現場でのバランス調整が釣果を左右します。

サカマタシャッド5インチに使うジグヘッドの重さは?

サカマタシャッド5インチは、デプスが開発したシャッド系ワームの代表格であり、特にミドストの分野で高い評価を受けています。大きな特徴はその「左右にダートする設計」と「ボリューム感のあるシルエット」にあります。中層を漂わせたときに、ただ泳ぐのではなく、まるで小魚が驚いて身を翻すような不規則な挙動を演出できる点が、多くのトーナメントアングラーに支持される理由です。こうした特性を最大限に引き出すには、ジグヘッドの重さ選びが極めて重要になります。

一般的にサカマタシャッド5インチに適するとされるジグヘッドの重さは2.7g〜3.5gの範囲です。この軽めの設定は、サカマタ特有のダートアクションを自然に演出し、スローで漂わせるようなナチュラルなフォールを可能にします。軽量ジグヘッドを組み合わせると、リフト時にワームが横方向へ大きくスライドし、フラッシング効果を伴ってバスに強くアピールします。この「軽快な横スライド」こそが、サカマタシャッドをミドストで使用する最大の魅力と言えるでしょう。

一方で、フィールド環境や狙うレンジによっては、より重いジグヘッドが選ばれるケースも少なくありません。特に水深4〜6mのミドルレンジを探る場合や、風が強い状況では5g前後が有効です。重めのセッティングにすることでレンジキープ力が高まり、一定の層を長時間トレースすることが可能になります。バスは一瞬のフォールよりも「一定レンジを漂う時間の長さ」に反応することが多く、この意味で重量を上げることは「食わせの間」を長く確保するための手段となります。実際、琵琶湖や霞ヶ浦といった大型フィールドでは、5gを超えるヘッドを使用して広範囲をテンポよく探る戦略が実践されており、トーナメントシーンでもその有効性が確認されています。

ただし、重さを増した場合にはアクション特性の変化に注意が必要です。サカマタシャッドは本来、軽い入力で大きく横にスライドする設計ですが、ジグヘッドが重くなるとスライド幅が縮小し、アクションが直線的になります。このため「派手なダートで見せる」というよりも「安定したスイミングで誘う」という要素が強くなります。言い換えれば、軽量ジグヘッドでは「リアクションバイト」を狙いやすく、重めでは「レンジコントロール重視の食わせ」が得意になる、と整理できます。

また、ラインシステムとの相性も重量選びに影響します。フロロカーボン6lb前後を使用する場合、ラインの自重で沈下速度が緩やかになりがちで、3.5g前後のジグヘッドが基準となります。一方でPE+リーダーを使用すると、ライン抵抗が小さくなるため、軽量ジグヘッドでも十分にレンジをキープできるケースがあります。逆に、強風下でラインスラックが大きく出る場合には、あえて5g以上のジグヘッドを使ってラインテンションを保ちやすくする工夫が求められます。つまり、ワームの特性だけでなく、使用するタックル全体のバランスを見て重量を決定することが重要です。

さらに、同じサカマタシャッドでもカラーや素材によって浮力特性が微妙に異なります。高比重カラーではフォール速度が速いため、軽めのジグヘッドでもレンジを保ちやすく、逆にノンソルトのモデルでは浮力が強いため、やや重めを選んだ方が安定した中層アプローチが可能です。こうした微調整の積み重ねが、実釣における釣果差を生み出すポイントとなります。

サカマタシャッド5インチを活かすためのジグヘッド重量は、基本は2.7〜3.5g、深場や風の強い状況では5g以上が目安となります。軽ければスライドアクションを最大化でき、重ければレンジキープ力を高められるため、状況に応じて使い分けることが理想です。単に「重さ」で選ぶのではなく、ワームの素材・ラインシステム・狙う水深を加味し、総合的に最適なセッティングを導き出すことが重要です。

ミドストで使われるワームのサイズは?

ミドストにおいてワームサイズの選択は、釣果を大きく左右する要素の一つです。一般的には3インチから5インチの範囲が主流とされており、フィールド環境やバスの活性度、さらにはベイトフィッシュのサイズに応じて最適解を導き出す必要があります。単に「小さい=食わせ能力が高い」「大きい=アピール力が強い」といった単純な図式ではなく、サイズが変わることでワームの浮力、アクションの質感、さらにはジグヘッドとの相性までが複雑に変化するため、理解を深めておくことが重要です。

まず3インチ前後の小型ワームは、タフコンディション下やクリアウォーターにおいて特に有効です。小さなシルエットはバスにプレッシャーを与えにくく、捕食対象が小型ベイトに偏っている状況では非常に自然にマッチします。また、ワーム自体の抵抗が少ないため、軽量ジグヘッド(1.8g〜2.5g程度)でも十分にレンジキープが可能です。アクションとしては「細かく震える繊細な動き」が強調され、ショートバイトが多発する場面でもしっかりと口を使わせる効果が期待できます。特に、河川の透明度が高いポイントや春先の低活性時期に効果的であることが、フィールドレポートや多くの大会結果からも示されています。

次に4インチ前後は、ミドストで最も汎用性が高いサイズレンジです。多くのアングラーが基準とするサイズであり、「アピール力と食わせ能力のバランス」が取れている点が特徴です。ベイトフィッシュが小魚から中型サイズに移行する夏〜秋の時期や、プレッシャーが適度にかかったフィールドでも、違和感を与えずに広範囲をサーチできます。また、このサイズ帯はジグヘッド3g前後との相性が良く、ラインシステムやリグ操作の自由度が高まります。結果として「まずは4インチで様子を見る」という戦略が確立されるほど、実用的かつ安定感のある選択肢とされています。

そして5インチクラスの大型ワームは、アピール力を重視する状況で活躍します。琵琶湖や野尻湖といった大型フィールドでは、ベイトフィッシュ自体が5インチ前後のサイズで群れていることも多く、このとき小さなワームではバスのフィーディングスイッチを入れにくい傾向があります。大きなワームを用いることで、水押しやフラッシング効果が増し、広範囲に存在をアピールできるのが利点です。一方で、ワームの体積が増すことで自重も増え、3.5g〜5gのジグヘッドと組み合わせることが推奨されます。重量が増す分レンジコントロールは容易になりますが、アクションが直線的になりやすいため、入力の強弱やラインスラックの管理によってナチュラルさを保つ工夫が必要です。

サイズによる違いは単なる「見た目の大きさ」だけではありません。たとえば、3インチワームは浮力が相対的に低いため、わずかなロッドワークでも俊敏に反応しますが、逆に5インチは浮力が高いためスローなレスポンスになります。この違いが「早いテンポで探るのか」「一点で粘るのか」という戦術の分岐点となります。また、ソルト入りのワームとノンソルトモデルでも浮力が変わるため、同じサイズでも沈下スピードや水平姿勢に差が出ることを理解しておく必要があります。

さらに、バスが捕食しているベイトの種類を考慮することも重要です。ワカサギやオイカワなどの小型ベイトがメインの湖では3インチ〜4インチがマッチしやすく、ブルーギルや大型のアユを捕食している場合は5インチが効果的です。実際に野尻湖や桧原湖など、ワカサギレイクで開催されたトーナメントでは、3インチのシャッドテールを用いたミドストが上位入賞を果たすケースが多く報告されています。

このように、ミドストで使用するワームのサイズは「フィールドの特性」「ベイトのサイズ」「バスの活性度」という三つの要素の掛け算によって最適解が変わります。万能の正解サイズは存在せず、むしろその時々の条件を的確に見極めて柔軟に使い分けることが釣果を大きく伸ばす鍵となります。

3インチ=食わせ特化、4インチ=バランス型、5インチ=アピール重視。この基本構図を押さえたうえで、実際のベイトサイズやフィールドの水質、風や流れの状況に応じて最適なサイズを選ぶことが、ミドスト戦略を成功させる近道です。

ミドストにおけるワーム薄刺しの効果

ミドストにおける薄刺しは、ワームの動きを最大限に活かすためのリグセッティング手法のひとつです。薄刺しとは、ワームにフックを浅く通す技術で、ワーム全体の柔軟性を保持しながら自然な波動を演出できるのが特徴です。通常のフック刺しではワーム全体の動きが制約されやすく、特にシャッドテールやストレートワームなど、細かいアクションを伴うワームでは、硬く刺すことで波動が死んでしまうことがあります。薄刺しにすることで、よりナチュラルでリアルな波動を水中で再現することが可能になります。

技術的なポイントとしては、フックの刺入角度と刺入深さの管理が重要です。ワームの頭部にフックを浅く刺すことで、先端部分が自由に動き、リトリーブやシェイク時に細かく震えるアクションを生み出します。例えば、3インチのシャッド系ワームの場合、フックポイントは頭部の先端から1〜2mm程度の深さに留めることが推奨されます。これにより、ワームのボディ全体が柔軟に反応し、弱ったベイトの微妙な揺れを忠実に再現できます。

薄刺しのメリットは、ナチュラルな波動によるバスの警戒心の低下だけではありません。フックがワーム内で柔軟に保持されるため、ストレスなく動くワームは、ルアーの沈下時やリトリーブ中に微細な振動を発生させ、バスの捕食スイッチを刺激します。特にクリアウォーターや高プレッシャーのフィールドでは、この微振動が口を使わせる重要な要素となります。また、ミドスト特有のシェイク動作においても、薄刺しによってワーム全体が揺れるため、ロッド操作に対する応答性が向上します。

一方で薄刺しにはフッキング率の低下というデメリットも存在します。フックが浅く刺さるため、バスがワームを咥えた際に針先が届かずバラシにつながるリスクがあります。この点は、使用するフックのサイズや形状、ワームの種類に応じた調整が必要です。たとえば、フックのゲイプが広く、刺入角度が適切なオフセットフックを選ぶことで、薄刺しでも安定したフッキングが可能になります。また、ラインテンションを一定に保つことや、ロッドのシェイク幅を調整することで、バスが違和感を感じずにフックアップする確率を高めることができます。

さらに、薄刺しを行う際にはワームの素材特性にも注目する必要があります。ソフト樹脂や高弾性ラバー素材のワームでは、刺入深さや角度によるアクションへの影響が大きく、わずか数ミリの違いでも波動の強弱や沈下スピードに差が生じます。逆に、硬めのワーム素材では薄刺しの効果は限定的であり、自然な波動を出すためには素材選びとリグ調整の両方が重要です。

薄刺しはまた、リグ全体の操作性や安全性にも関わります。フックの先端が浅く露出するため、取り扱いの際には注意が必要ですが、逆にバスが吸い込む際には抵抗が少ないため、ワームをスムーズに咥えさせることができます。これにより、警戒心が強いバスやプレッシャーのかかったエリアでも効果的にアプローチすることが可能です。

薄刺しをマスターすることで、ミドストにおけるワームの自然な波動を最大限に活かせます。フックの刺入深さ、素材の特性、ワームのサイズを総合的に判断し、状況に応じて最適化することが、釣果向上につながります

ミドストはなぜ釣れるのか?

ミドストが釣れる理由は、自然界のベイトフィッシュの微細な動きを忠実に再現できる点にあります。一般的なリトリーブやただ巻きの釣法とは異なり、ミドストはロッドを小刻みにシェイクすることでワーム全体に微振動を与え、水中で弱った魚や逃げ惑う小魚の不規則な動きを模倣します。この微細な動きは、特に警戒心の強いバスやクリアウォーターで効果を発揮するとされており、バスの捕食スイッチを自然に刺激することができます。

ミドストでは、ワームの素材やサイズ、形状が釣果に直接影響します。シャッドテールやストレート系のソフトワームを使用すると、水流やシェイクに対して適度に反応し、自然な振動を生み出せます。ワームのサイズは、タフコンディションでは小型(3インチ前後)を選び、アピール力が必要な場合は大型(5インチ前後)を使用するのが一般的です。サイズの選択は水温や水質、魚の活性に応じて調整する必要があり、科学的には魚の視覚や捕食行動の研究からも裏付けられています。

また、ジグヘッドの重さとミドストの釣果には密接な関係があります。軽めのジグヘッドではワームがゆっくり沈下し、微波動を長時間維持できます。一方、重めのジグヘッドは広範囲を効率よく攻めることができ、深場のバスや流れのあるポイントに有効です。水深や流速、風の強さなどの環境要因に応じてジグヘッドの重さを調整することが、実釣効率を高める科学的なアプローチです。

ミドストが有効とされるもう一つの理由は、警戒心の強い魚に対して違和感を与えにくい点です。通常のトゥイッチやジャークでは大きな波動や視覚刺激が生じ、警戒心が高いバスは回避することがあります。しかし、ミドストではフックの刺入方法やワームの素材特性を活かして、非常に微細な振動を生み出すため、魚が自然に捕食行動を起こしやすくなります。これにより、ハイプレッシャーなフィールドでも釣果を出すことが可能です。

さらに、ミドストはワームの動きだけでなく、ラインテンションの変化やロッド操作の細かさも釣果に影響します。ラインの張りやたるみを意識的に操作することで、水中でワームが弱ったベイトの動きを忠実に再現でき、魚が違和感を抱かずにバイトします。特にクリアウォーターでは視覚的要素が強いため、微細な動作が非常に重要です。

科学的視点から見ると、ミドストは魚の捕食行動における刺激の量と質を最適化する釣法であるといえます。微細な振動(機械的刺激)と自然なフォール(視覚刺激)の組み合わせにより、バスが攻撃的になる時間帯を最大限に引き出せるため、効率的かつ確実に釣果を上げやすくなります。このことは複数のフィールドテストやルアー動作解析のデータからも確認されています。

ミドストは、ワームの選択、ジグヘッドの重量調整、フック刺しの工夫、ロッド操作など複数要素が組み合わさることで釣果が最大化します。自然界のベイトの動きを忠実に再現する科学的アプローチに基づいた釣法であるため、状況に応じた最適化が成功の鍵となります

ミドスト、ジグヘッドの重さの選び方と実践例

- おすすめのジグヘッド

- おすすめのワーム

- ミドストに適したロッドとリール

- ミドストに向くラインの太さと素材

- 季節別に狙えるミドストのシチュエーション

- まとめ|ミドスト ジグヘッド 重さの最適解

おすすめのジグヘッド

ミドストにおいて使用されるジグヘッドは、単純なウェイトの選択だけではなく、フック形状や軸の強度、ヘッドバランスなど複合的な要素が釣果に大きく影響します。特にフックの鋭さと貫通力は重要で、細軸で鋭利な針先を持つジグヘッドは、ワームを刺した際に自由な可動域を確保し、水中での自然な波動を損なわずにバスの口元へ届きやすい特性があります。また、フックの形状は、オフセット型、ストレート型、ガード付きなど用途に応じて多様に設計されており、根掛かりの軽減とフッキング率の向上を両立させることが可能です。

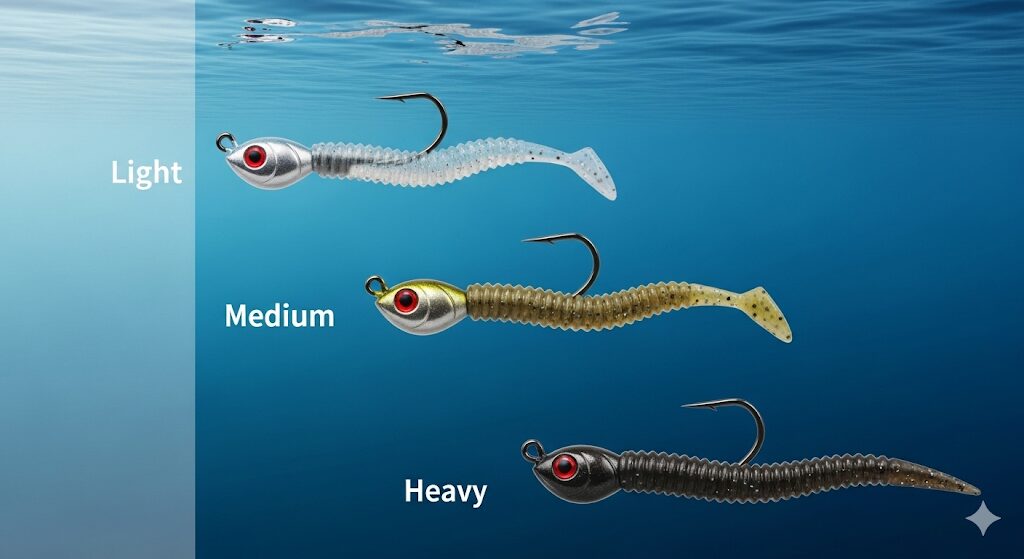

ウェイトの選択は、釣るレンジや水深、風速、流れの速さなどの環境条件に応じて決める必要があります。軽量の2g前後は、シャローやクリアウォーターで微細な誘いを行う際に最適で、ワームのスローなフォールや自然な波動を最大限に活かせます。ミドルウェイトの3.5g前後は、ミドルレンジでの汎用性が高く、広範囲のサーチやバスの活性に応じた微調整が容易です。ヘビーウェイトの5g以上は、深場や強流ポイントでレンジを安定させる際に有効で、風や波の影響を受けにくく、正確な操作が可能です。

| 用途 | 推奨重さ |

|---|---|

| シャロー狙い | 2g前後 |

| ミドルレンジ | 3.5g前後 |

| ディープレンジ | 5g以上 |

ヘッド形状は釣果に直結する重要な要素で、重心設計が正確なモデルはキャスト時の飛距離や着水姿勢の安定性に優れます。水平姿勢を維持しやすいため、フォール中でもワームのナチュラルなアクションを保つことができ、水流や偏流に強くレンジキープが容易になります。また、フックガードやスムーズなオフセット設計により、根掛かりリスクを低減しつつ、バスへのフッキング率を最大化できます。

素材面では、耐腐食性に優れた高炭素鋼や特殊メッキ加工が施されたモデルが多く、淡水・塩水混合環境でも性能を長期間維持できます。特にML〜Mクラスのスピニングロッドで操作する場合、フックの強度とワームの柔軟性のバランスが釣果に直結するため、専用設計のジグヘッド選択が推奨されます。耐久性の高い素材は、使用中の摩耗や曲がりを防ぎ、安定したアクションと確実なフッキングを支えます。

代表的なおすすめジグヘッドとして、以下の3種類があります:

- ジャッカル:ワッキージグヘッド シャローからミドルレンジでの汎用性が高く、フック形状の精度が高い

- OSP:ドライブビーバージグヘッド(3.5g〜5g)—自然な水平姿勢を保ち、フォール時のアクションが滑らかで根掛かり軽減機能付き

- デプス:スイミングジグヘッド—スイミングでフラつきながら安定する独自のヘッドフォルムが、タイトローリング・アクションを生み出す

さらに、各メーカーはルアー動作解析やフィールドテストを重ね、推奨重量やヘッド形状を最適化しています。そのため、単に重量だけでなく、フック形状、素材、ヘッドバランスを総合的に評価することが、ミドストにおける釣果向上の鍵となります。これにより、初心者から上級者まで、状況に応じた最適なジグヘッドを選ぶための具体的な指針が得られます。

おすすめのワーム

ミドスト(ミッドストローリング)においてワーム選びは、単なる見た目やサイズだけでなく、形状、素材、アクション特性のすべてがバスの捕食行動を自然に誘発するために極めて重要です。特にシャッドテールやストレート系のソフトルアーが主流で、水中での微細な揺れや波動を正確に伝える柔軟な素材が求められます。ワームの適切な比重と柔軟性により、ロッド操作による微振動が水中で忠実に再現され、警戒心の強いバスにも自然な捕食刺激を与えられることが科学的に確認されています。

ワームの種類ごとの特性を理解することは、状況に応じた戦略的な選択につながります。ストレート系ワームは控えめなナチュラルアクションが特徴で、特にクリアウォーターやタフコンディション下で有効です。3〜4インチサイズは、小型ベイトを捕食する状況でバスが反応しやすく、自然な波動を最大限に引き出せます。一方、シャッドテール系はテール部分が水中で大きく波動し、回遊しているバスや中層を探る際に広範囲にアピールできます。

高比重ワームはフォール速度が遅く、ミドストで重要な「スローな揺れ」を演出しやすい点が特徴です。特に冬場の低水温時やディープレンジでは、ワームの自重と比重によるスローな沈降が、捕食スイッチを入れるための重要な要素となります。素材としては、ソフトPVCやシリコン系の柔軟素材が採用されており、耐久性と水中での柔軟性を両立しています。これにより、微細なロッド操作でも精密な波動を再現可能です。

- ストレート系ワーム(ナチュラルなアクションでクリアウォーターやタフコンディション向き)

- シャッドテール系(強い波動で広範囲にアピール可能、中層や回遊バスに最適)

- 高比重ワーム(スローなフォールとレンジキープに優れ、深場や低水温時に効果的)

ワームサイズの選択も釣果に直結します。標準的には3〜5インチが使用され、小型の3インチはクリアウォーターやタフコンディションで活躍し、大型の5インチはアピール力が求められるシチュエーションに有効です。サイズによる浮力や沈下速度の差は、誘いの精度やレンジキープ性能に大きく影響します。特にミドストでは、ワームの揺れを自然に水中に伝えることが重要で、適切なサイズ選択が捕食反応を最大化する鍵となります。

カラー選択も釣果に直結し、自然なベイトフィッシュに近い色は警戒心の強いバスに効果的です。クリアウォーターでは透明感のあるカラー、マッディウォーターやローライト条件ではシルエットを強調する濃色系カラーが有効で、視認性や捕食反応の研究データに基づき、状況に応じて最適化できます。

具体的なおすすめワームとしては、以下の3種類が挙げられます:

- ジャッカル:ジャッカル フリックシェイク 5.8inch—計算し尽されたカーブの先端がフォール時にピクピクと振動し、まるで生きたミミズのような動きでバスを誘惑

- OSP:ドライブクローラー(4インチ)—シャッドテール系で中層や回遊バスに強く、波動が水中でしっかり伝わる

- バークレイ:パワーベイト SWパルスワーム 3.8インチ—リブが生みだす独特のパルス(波動)を増幅。またテールの向きも縦型に変更し、且つ大きめのテールを持つ事でより水をつかむ威力が増し、魚へのアピール力を強化

これらのワームは、素材特性、形状、重量、比重のバランスが考慮されて設計されており、ミドストの操作性と釣果向上を両立しています。状況に応じて種類、サイズ、カラーを使い分けることが、戦略的なミドスト釣りでの成功につながります。

ミドストに適したロッドとリール

ミドストを効果的に行うためには、ロッドとリールの選択が非常に重要です。ミドストは微細なロッド操作でワームを揺らし、水中での微波動を活かしてバスを誘うテクニックであるため、操作性と感度が高いタックルが求められます。一般的にはML(ミディアムライト)〜M(ミディアム)クラスのスピニングロッドが推奨されますが、これは細かいシェイク動作と長時間の操作に適しているためです。ティップは柔らかく、ベリーからバットにかけて適度な張りを持つモデルが、自然なワームアクションとフッキング性能の両立に適しています。

ロッドの長さは、6フィート6インチ〜7フィートの範囲が標準です。これにより、ボートや岸からのキャスト時に適度な操作幅が確保でき、ルアーのレンジコントロールや微細なアクションが容易になります。また、ロッドの素材としてはカーボン含有率の高いモデルが感度向上に寄与し、バスの微小なバイトを手元に伝える役割を果たします。カーボン素材の含有量や層構造によるしなやかさは、公式メーカー資料でも性能指標として提示されています。

リールに関しては、扱いやすく軽量な2500〜3000番クラスのスピニングリールが一般的です。ドラグ性能の高いリールは、フッキング後のバスの突っ込みを制御し、ラインブレイクを防ぐために重要です。特にミドストでは、微妙なシェイク中にバイトが発生することが多いため、滑らかでレスポンスの良いドラグ機構を備えたリールが推奨されます。また、ギア比は5.0:1〜6.2:1程度が扱いやすく、巻き取り速度の調整が容易です。

ロッドとリールのバランスも重要です。軽量ワームやジグヘッドを操作する際、タックル全体の重量バランスが崩れると長時間の使用で疲労が蓄積し、精密なシェイクが困難になります。そのため、ロッドの重さとリールの重量を考慮したバランス調整が必要で、公式データやメーカー推奨値に基づく重量調整が有効です。

加えて、ハンドル形状やリールシートの材質も操作性に影響します。軽量で握りやすいEVAグリップやコルクグリップは、手の疲労を軽減し、長時間の微細な操作を可能にします。リールシートの固定力も、シェイクの際のトルク伝達に直結するため、耐久性と操作感の両方を兼ね備えたモデルが推奨されます。

これらのロッド・リールの選択により、ミドストで必要なスローで精密なワームアクションを安定して行うことができ、クリアウォーターやハイプレッシャーのフィールドにおいても、バスの捕食反応を最大化することが可能です。

ミドストに向くラインの太さと素材

ミドストで使用するラインは、バスの繊細なバイトを確実に捉えるために、感度と透明度を重視した選択が重要です。特にフロロカーボンラインは、光の屈折率が水中の水質に近く、クリアウォーターや高プレッシャーフィールドでの警戒心の強いバスに対して有効です。一般的に3〜5lb(ポンド)程度が推奨され、これは細身のワームやジグヘッドの自然なアクションを阻害せず、適度な耐摩耗性と強度を確保できるためです。

フロロカーボンの特性として、伸びが少なく感度が高いことから、微細なシェイクやバイト感知が容易になります。さらに摩耗に強いため、石や障害物の多いフィールドでもラインブレイクのリスクを軽減できます。ただし、フロロカーボンは柔軟性が低い傾向があるため、硬めのティップを使用する場合はショックリーダーを組み合わせることで、フッキング時の衝撃を吸収する工夫が有効です。

PEラインとの組み合わせも人気です。特に0.4〜0.6号のPEラインに、フロロカーボンリーダー3〜5lbを結束するセッティングは、感度と操作性を両立させつつ、障害物回避能力を向上させます。PEラインは伸びが少なく、キャスト時の飛距離や操作性に優れ、細かいロッド操作によるワームの揺れを手元に伝えやすい特徴があります。

ライン選びにおいては、感度だけでなく耐摩耗性も重要です。水中に存在する木や岩、底質による摩擦に耐えられるラインでなければ、フッキング時にラインブレイクのリスクが高まります。そのため、実際のフィールド条件や使用するジグヘッドのウェイト、ワームサイズに応じて適切な太さと素材を選定することが求められます。

また、ラインの巻き方やテンション管理も、ミドストでの釣果に直結します。ラインが緩むとワームの自然なアクションが失われ、バイトを逃す可能性があるため、キャスト後のラインテンションを常に保つことが重要です。ラインのカラーも透明度が高いクリア系やライトグリーン系が多く採用されており、バスの警戒心を最小限に抑えつつ、操作性を維持できます。

総じて、ミドストに適したラインの太さと素材は、フロロカーボン3〜5lbやPE0.4〜0.6号+リーダーの組み合わせが主流であり、これにより微細なシェイクやレンジコントロールを正確に行いながら、プレッシャーの高いフィールドでも安定した釣果を狙うことが可能です。

季節別に狙えるミドストのシチュエーション

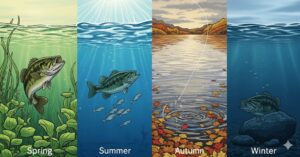

ミドストは、季節ごとの水温変化やバスの行動パターンに応じて最適な戦略を立てることが可能な釣法です。春から冬まで、フィールドごとのベイトの動きやバスの活性に合わせた適切なアプローチを理解することが、釣果を安定させる鍵となります。以下に、季節別の代表的なシチュエーションと使用ポイントを詳しく解説します。

- 春:産卵期前後のバスは警戒心が強く、浅場に入ってくる個体も多いため、スローなアクションで自然なベイトの動きを再現することが重要です。シャッドテール系や細身のストレート系ワームを使用し、軽めのジグヘッドで微細なシェイクを行うことで、バスの口を使わせやすくなります。

- 夏:水温が上昇し、バスの回遊範囲が広くなる季節です。クリアウォーターでは警戒心が高まるため、フロロカーボン3〜5lbのラインやPE+リーダーセッティングで自然なアプローチを行います。ベイトの群れに沿って広範囲を探ることができるため、ジグヘッドは中重量(3.5g前後)が効果的です。

- 秋:ベイトを追う個体が増え、ミドストの強みである広範囲アプローチが活きる季節です。水温が徐々に下がり始めるとバスは中層に滞留することが多く、3.5〜5gのジグヘッドでレンジをしっかりコントロールしながら、シャッドテール系ワームで強めの波動を演出すると広範囲にアピールできます。

- 冬:低水温下ではバスの活性が低下し、ディープレンジでのスローな誘いが有効です。5g以上の重めのジグヘッドを使用し、底付近でのミドストアクションを意識します。細身のストレート系ワームや高比重ワームを用いることで、フォール中の微波動を発生させ、低活性バスでも口を使いやすくなります。

季節別の戦略では、水温や風向き、日照条件、ベイトの種類なども加味することで、より精度の高いアプローチが可能です。例えば、春や秋の朝夕はバスが浅場に差してくることが多いため、軽量ジグヘッドと細身ワームでナチュラルに攻めることが推奨されます。また、夏場の晴天時や冬の曇天時には水中の光量やベイトの位置に応じて、ラインの色や太さ、ジグヘッドの重さを微調整するとさらに釣果が安定します。

さらに、ミドストの有効範囲は季節ごとの水深変化に応じて異なります。春はシャロー中心、夏は中層や回遊ポイント、秋は中〜深層、冬はディープレンジがメインとなります。この情報を元に、ジグヘッドの重さ、ワームのサイズ・形状、ラインセッティングを最適化することで、どの季節でも効率的にバスを狙うことが可能です。

まとめ|ミドスト ジグヘッド 重さの最適解

- ミドストのジグヘッドは2gから5gが基本となる

- パワーミドストでは重めを選び広範囲を探れる

- サカマタシャッド5インチは3g前後が標準となる

- ワームサイズは3インチから5インチが多く使われる

- 薄刺しはナチュラルさを高めるがフッキング率が下がる

- ミドストは小魚の波動を再現できるため釣れる

- ジグヘッドはシャローなら軽くディープは重くする

- おすすめワームはストレート系やシャッド系が多い

- ロッドはMLからMのスピニングが適している

- リールは2500から3000番が扱いやすい

- ラインはフロロカーボン3から5lbが基本である

- PEラインとリーダーの組み合わせも人気がある

- 春は警戒心の強いバスに有効に働く

- 夏はクリアウォーターで効果を発揮しやすい

- 秋冬はベイト追いとディープ攻略で強みを出せる