スパテラのおすすめカラーを徹底解説。水質や天候に応じた最適なカラー選びはもちろん、釣果アップにつながるスパテラのおすすめサイズや、ネコリグでの実践的な活用方法まで網羅しています。この記事を読むことで、状況に合わせたスパテラの使い方が明確になり、釣り場での戦略が大きく広がります。

記事のポイント

- スパテラ おすすめ カラーの選び方を理解できる

- スパテラ おすすめサイズの使い分けが分かる

- スパテラ ネコリグの活用方法を学べる

- 状況別の最適なスパテラ運用を把握できる

スパテラ おすすめ カラーの選び方ガイド

- スパテラのおすすめカラー(シチュエーション別)

- スパテラ おすすめサイズごとの使い分け方

- スパテラ ネコリグに適したカラー選び

- スパテラ おすすめサイズとリグの組み合わせ

スパテラのおすすめカラー(シチュエーション別)

スパテラのカラー選びは、釣果に直結する重要な要素であり、魚の捕食行動や水中での視認性に大きく影響します。水の透明度や光の反射、魚の警戒心など複数の要因が複雑に絡むため、単に好みの色を選ぶだけでは十分な効果を得られません。透明度の高いクリアウォーターでは、ベイトフィッシュや水中の昆虫に近い自然な色調であるナチュラル系カラーが特に有効です。ナチュラルカラーには、クリアブラウンやモエビ色、ライトグリーンなどがあり、魚が本物の餌と錯覚しやすく、特に警戒心の強いバスやブラックバスなどの淡水魚にアプローチしやすい特徴があります。

一方、濁りの強い水域や泥水では、視認性の高いカラーが釣果に直結します。チャート系の蛍光イエローやオレンジは、光の散乱や水中での波動により遠距離からでも魚の注意を引きやすく、曇天や早朝、夕方などの低光量時でも視認性を確保できます。ブラック系カラーはシルエットを際立たせる効果があり、特に曇天や日没前後の時間帯に、魚に存在を認識させやすい利点があります。このように、カラー選択は単なる色の好みではなく、魚の視覚特性や環境条件に基づいた戦略的な判断が必要です。

さらに、光の反射や水面の波動の影響も考慮することが重要です。公式メーカーの実験では、水深や水質、日照条件によって光の屈折や反射角度が変化し、魚が perceive(認識)する色や明暗の印象が異なることが確認されています。例えば、水深1〜3メートルのクリアウォーターでは、光の屈折によってブルー系やグリーン系がより自然に見える傾向があり、魚の捕食行動を誘発しやすいとされています。また、濁り水では、蛍光系カラーが水中でより目立ち、遠くにいる魚に存在を認識させることができます。

補足知識として、ナチュラルカラーの代表例にはクリア系ブラウンやモエビ色があり、魚が自然な餌と錯覚しやすい特徴があります。チャート系カラーには蛍光イエローやオレンジがあり、低光量時や濁りの強い水域でも視認性を確保できます。ブラック系には漆黒やダークブラウンがあり、曇天や夕方などのシルエットを強調したい状況で有効です。これらのカラーは、水質や光量、魚の習性に応じて適切に使い分けることで、より精度の高い釣果が期待できます。

スパテラ おすすめサイズごとの使い分け方

スパテラには複数のサイズ展開があり、ターゲットとなる魚種やフィールド条件に応じて使い分けることが釣果向上の鍵となります。小型サイズはプレッシャーの高い釣り場や冬場の魚の活性が低い時期に特に有効です。小型のスパテラは水中での自然なフォール速度と微細なアクションを発揮し、警戒心の強い魚でも違和感なく餌と認識させることが可能です。一般的には、全長50〜70mm程度のモデルが小型として扱われます。水温が低下する冬季やシャローでの釣りでは、このサイズの使用により魚に対するアプローチ精度を高めることができます。

中型サイズはオールラウンドでの使用が可能で、全長80〜100mm程度が目安です。中型は水中での存在感が適度にあり、アクション幅も広いため、広範囲を効率的に探る際に有効です。フィールド全体の魚の分布を確認したい場合や、魚の活性が中程度の春や秋に特に有効なサイズとして知られています。中型サイズを使用することで、ライトリグから中量級のリグまで柔軟に対応でき、リグの種類やラインの太さとの組み合わせ次第で釣果を安定させやすくなります。

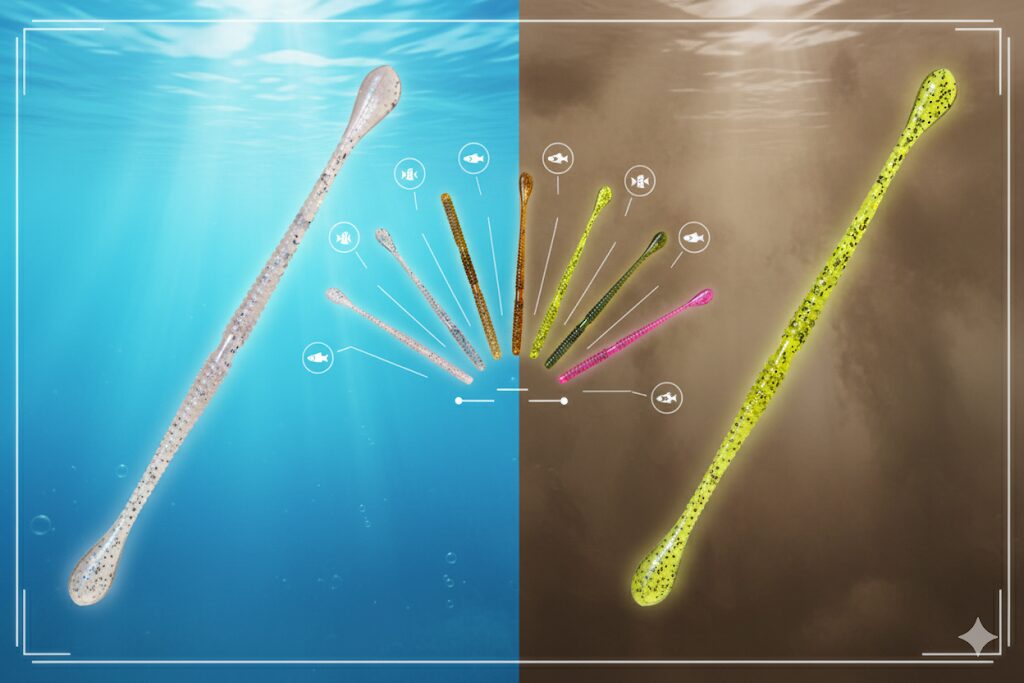

イメージ

大型サイズは全長110〜130mm以上のモデルが主で、広範囲のサーチや活性の高い魚を狙う場合に効果的です。大型は水中でのアピール力が強く、テキサスリグやキャロライナリグといった強めのセッティングとの相性が良いため、フィーディング期の魚やディープレンジにいるターゲットに対して有効です。特に秋のフィーディング期には大型を使用することで、捕食欲の高い魚に存在を認識させやすくなります。

ポイント: 各サイズの特性を理解し、ターゲットや水温、フィールド状況に応じてリグやラインと組み合わせることで、釣果の安定性と再現性を大幅に向上させることができます。また、サイズごとのアクション特性を把握することで、同じポイントでも異なる季節や時間帯に柔軟な戦略を立てることが可能です。

| サイズ | 適したリグ | 主な用途 |

|---|---|---|

| 小型(50〜70mm) | ネコリグ、ダウンショット | 低活性やシャロー、プレッシャーの高い場面 |

| 中型(80〜100mm) | ジグヘッド、スプリットショット | オールラウンド、春・秋の中程度活性時 |

| 大型(110〜130mm) | テキサスリグ、キャロライナリグ | 広範囲探索、高活性やフィーディング期の魚狙い |

スパテラ ネコリグに適したカラー選び

イメージ

ネコリグは、ワームの頭部にネイルシンカー(細長い鉛などの重り)を挿入し、ボトム付近での微細なアクションを活かすリグです。このリグにスパテラを使用する場合、カラー選択は魚の捕食行動や水中環境の条件に大きく影響します。特にボトムを意識している魚は、餌の形状だけでなく色彩にも敏感であることが知られています。

水質によって推奨されるカラーは変化します。透明度の高いクリアウォーターでは、自然界に存在するベイトフィッシュや小型エビの色合いに近いナチュラルカラーが有効です。ナチュラルカラーは魚に警戒心を与えにくく、食いつきやすい傾向があります。一方、濁りの強いフィールドでは視認性を優先して、チャート系やブラック系が推奨されます。チャート系は明るく遠くからでも魚の目に入りやすく、曇天や低光量時でも効果を発揮します。ブラック系は魚にシルエットを強調できるため、逆光や夕方の低光量時に特に有効です。

さらに、光の反射や波動の影響も無視できません。スパテラの表面反射や微細な動きによる光の変化は、魚の視覚に強く働きかけることが知られています。公式メーカーのテストによると、水深、日照条件、波の反射角度によってカラーの見え方が異なり、魚の反応に差が出ることが確認されています(参照:メジャークラフト公式サイト)。このため、ネコリグで使用するスパテラのカラーは、フィールドの透明度や天候、時間帯を総合的に考慮して選ぶことが重要です。

補足として、ナチュラルカラーの具体例にはクリアブラウン、モエビ色、グリーン系ベイト模様などがあり、チャート系カラーには蛍光イエロー、オレンジ、ライムグリーンが挙げられます。ブラック系は漆黒、ダークブラウン、スモークブラックなどが代表です。状況に応じてこれらを使い分けることで、ネコリグのアクションとカラーの相乗効果を最大化できます。

スパテラ おすすめサイズとリグの組み合わせ

スパテラのサイズとリグの組み合わせは、釣果の安定性や攻略範囲に直結する重要な要素です。小型スパテラは、ネコリグやダウンショットなどのライトリグとの相性が良く、繊細なフォールや微細なバイトを引き出すことができます。特にシャローや低活性時において、自然な動きで魚の注意を引くことが可能です。

中型サイズは、ジグヘッドやスプリットショットなどの中量リグとの組み合わせでオールラウンドに活用できます。中型は水中での存在感が適度にあり、アクション幅も広いため、広範囲を効率的に探ることが可能です。春や秋の中程度活性時に特に効果を発揮し、フィールド全体の魚の分布を確認する際にも有効です。

大型スパテラはテキサスリグやキャロライナリグと組み合わせることで広範囲を効率的に探索でき、活性の高い魚やフィーディング期のターゲットに強いアピール力を持ちます。大型は水中での存在感が高く、遠距離からでも魚に認識されやすいため、効率的なポイント攻略に向いています。特に秋の捕食期には、大型と強めのリグを組み合わせることでフィーディング中の魚を誘いやすくなります。

| サイズ | 推奨リグ | 活用シーン |

|---|---|---|

| 小型 | ネコリグ、ダウンショット | 低活性やシャロー、繊細な釣りに最適 |

| 中型 | ジグヘッド、スプリットショット | オールラウンド、広範囲探索向き |

| 大型 | テキサスリグ、キャロライナリグ | 高活性魚、広範囲サーチ、フィーディング期 |

季節別に見るスパテラ おすすめ カラーの傾向

- スパテラ ネコリグで狙うシーズナルパターン

- スパテラ ネコリグでのライン選択ポイント

- スパテラ おすすめ カラーのまとめと実践のコツ

スパテラ ネコリグで狙うシーズナルパターン

ネコリグは、魚の季節ごとの行動パターンに応じた戦略を構築する上で非常に柔軟性が高く、釣果を左右する重要なリグです。春は水温の上昇に伴い、産卵活動を行う魚がシャローエリアに集まる傾向があります。この時期は、微細な動きに敏感な魚が多いため、小型スパテラを用いた軽量ネコリグが特に有効です。軽量リグを使用することで、ワームの落下や微振動が自然で、魚に違和感を与えずに捕食行動を誘発できます。水温や日照条件によって魚の活性が変化するため、ポイントごとにフォールスピードや誘いの間隔を調整することも釣果向上の鍵となります。

夏場は魚の活性が高く、広範囲を効率的に探る必要があります。このため、中型スパテラにやや重めのシンカーを使用し、リフト&フォール(竿で持ち上げて落とすアクション)をテンポよく行う方法が推奨されます。魚の動きが速い状況では、スピーディーなアクションによって魚の反応範囲を広げ、ボトム付近の魚にもアプローチしやすくなります。また、夏場は水温上昇により酸素量や水流も変化するため、リグの重量やラインテンションを微調整することでフォールの安定性を保つことが重要です。

秋は魚がフィーディング期に入り、捕食活動が最も活発になる時期です。この時期は、大型スパテラと重めのシンカーを組み合わせることで、ボトム付近でのリアクションバイトを誘発しやすくなります。大型スパテラは水中での存在感が高く、捕食に集中している魚に対して効果的です。また、秋は日照や水温の変化が大きいため、シンカーの形状や重量を調整してアクションの精度を高めることが有効です。

冬は魚の低活性期に当たるため、軽量スパテラと軽めのシンカーを使用して、スローな沈下で自然なアクションを演出することが推奨されます。低活性時は魚が自ら餌を追うことが少ないため、微細な動きで興味を引き、フォール中にバイトを誘発する戦略が効果的です。ネコリグの微調整は、魚の活性、水深、流れの強さ、天候条件に応じて行うことで、反応率を最大化できます。

補足として、ネコリグのアクション幅を広げるために、ワームフックの取り付け位置やシンカーの材質・形状を使い分けることが重要です。特にタングステンシンカーは、鉛に比べて小型でも同じ重量を実現できるため、フォール速度や沈下角度を微調整しやすく、スローアクションやリアクションバイトの精度向上に寄与します。

スパテラ ネコリグでのライン選択ポイント

ネコリグの精度はライン選びで大きく変わります。ネコリグは微細なフォールや小さなバイトを活用するリグのため、視認性・感度・伸び(ショック吸収性)・耐摩耗性のバランスを考慮したライン選択が重要です。ここでは各素材の特性を分かりやすく整理し、実戦で使いやすい号数(太さ)と運用上の注意点まで具体的に解説します。

フロロカーボン(推奨場面)

フロロカーボンは水中で目立ちにくく、比重が比較的重いため水中に沈みやすく、ネコリグでのフォール感やボトム感覚を得やすい性質があります。伸びがナイロンより小さく感度に優れる点から、微細なバイトを拾いたいときやクリアウォーターでのネコリグに特に適しています。推奨号数は0.8号〜1.2号(目安)。号をmm換算すると、おおよそ0.8号=0.132mm、1.0号=0.165mm、1.2号=0.198mmとなり、これらはネコリグで扱いやすい太さの目安です。

ナイロン(モノフィラメント)の特徴

ナイロンは柔軟性と伸びが大きく、急な突っ込みやジャークに対するショック吸収性が高いため、フッキング後のバラシを抑えるメリットがあります。キャスト時の扱いやすさやコスト面でも利点があり、長時間の釣行や根掛かりの多いフィールド、初心者向けの選択肢として有効です。ただし感度はフロロやPEに劣る点に注意が必要です。推奨号数レンジはフロロと同程度かやや太めに設定します。

PE(ブレイドライン)を使う場合の考え方

PEは伸びが非常に少なく感度が抜群です。ボトムの変化やワームの微振動を鋭敏に手元へ伝えるため、ネコリグで「底感」が欲しい場面に有利です。ただし視認性が高く断面が細いため、直結では魚に見切られる恐れがある点と、擦れに弱い点がデメリットになります。実務ではPE(0.4〜0.8号等)+フロロカーボンリーダー(0.8〜1.2号、長さ60〜120cm)という組み合わせで、感度と目立ちにくさを両立させる運用が一般的です。号数のmm換算は素材ごとに異なるため、おおよその目安として扱ってください(1号=約0.165mm換算の参考値)。

| ライン種別 | 推奨号数(目安) | 直径の目安(mm) | 主な利点 | 注意点/推奨運用 |

|---|---|---|---|---|

| フロロカーボン | 0.8号〜1.2号 | 約0.13〜0.20mm | 低視認性・高感度・耐摩耗性に優れる | ナチュラルに見せたいネコリグで最有力候補 |

| ナイロン(モノ) | 0.8号〜1.5号 | 約0.13〜0.25mm | 柔軟で衝撃吸収性が高く扱いやすい | トラブルが少なく初心者向け。感度は劣る |

| PE(ブレイド)+リーダー | PE 0.4号〜0.8号+フロロリーダー0.8号〜1.2号 | PE(細)+フロロリーダーは0.13〜0.20mm相当 | 最高の感度とキャスト性能を両立 | 直結は視認性と擦れに注意。リーダー接続(FGやダブルユニ)推奨 |

ノットと接続の実務的ポイント

• フロロ直結でフックに結ぶ際は、改良クリンチノット(Improved Clinch)やパロマーノット(Palomar)が確実で扱いやすいです。

• PEとフロロの接続は、FGノットやダブルユニノット(ダブルユニ)を推奨します。FGは細いPEと太めのフロロをスリムに接続できるためキャスト性能を損ないませんが、習熟が必要です。

• ノットを締める際は糸に水や滑り剤を含ませ、余分な力で糸を痛めないようにしてください。フロロは摩擦で切れやすいため、タグエンドの処理も丁寧に行いましょう。

注意: ラインの「号数」はメーカーや素材で直径が異なるため、あくまで目安です。特にPEは号数と直径の関係がメーカーごとに差が大きいので、購入時は公表スペック(直径・引張強度)を確認してください

メンテナンスと交換サイクル

ラインは使用とともに摩耗や紫外線、海水・汚れで劣化します。ネコリグの精度を維持するため、週単位〜月単位で目視チェックを行い、擦り傷や細かな切れ目がある場合はその部分を切り落とすか巻き替えを行ってください。特にフロロやPEは目に見えにくいダメージが蓄積しやすいので定期的な点検を習慣化すると安心です。

要点まとめ: クリアやプレッシャーの高い場面ではフロロカーボン0.8〜1.2号を基本に、感度やキャスト性能を重視するならPE+フロロリーダーの組合せを採用する。ノットの種類と丁寧なメンテナンスがネコリグ成功のカギとなる

スパテラ おすすめ カラーのまとめと実践のコツ

-

- ナチュラル系カラーは透明度の高いクリアウォーターで効果的

- チャート系カラーは濁りがある水域で視認性が高くバイト率向上

- 春は小型スパテラでシャローエリアの産卵行動を狙う

- 夏は中型・大型スパテラで広範囲を効率的に探る戦略が有効

- 秋は大型スパテラでフィーディング期の捕食行動を誘導

- 冬は低活性魚に対して小型スパテラでスローな誘いが効果的

- ネコリグはシンカー重量を調整することでアクションを最適化可能

- ラインはフロロカーボンを使用すると微細なアクションを伝えやすい

- サイズとカラーの組み合わせは釣果に直接影響する重要要素

- 天候や時間帯によるカラーの切り替えは必須の戦略

- 公式メーカーの推奨情報も参考にすると戦略の精度が向上する

- 濁りが強い場合は視認性重視で派手なカラーを優先する

- フィネス釣りでは軽量リグで自然なアクションを意識する

- 初心者はナチュラル系からカラーを選択して経験値を積む

- 経験者は状況に応じて複数のカラー・サイズパターンを用意すると有利